Address

429 台灣台中市神岡區神清路322號

Work Hours

Monday to Friday: 9AM - 5PM

Weekend: 9AM - 2PM

Kathog Rigzin Dharma Association

Kathog Rigzin Dharma Association

寶上師──應邀淡江大學演講

日期:2006-10-16

邀請者:淡江大學

| 題綱 |

| 壹、 西藏古今文學 |

| 貳、 西藏傳統詩歌 |

| 參、 佛教與印度文化影響的詩歌 |

壹、西藏古今文學

首述、西藏的歷史背景

任何人想要知道一個國家的文學,必須先知道它的歷史背景、宗教信仰和民俗,歷史的環境是作家的舞台,知識和宗教為作家的生命,語詞的用法如作家的面具,絕句、散文等為作家的技術,具此等的條件,文學家能發揮、研究者能入門。

人類以對大自然種種變化的執著,知識不斷提昇的同時,意境中流露出的種種現象,以各種文字言語表達出內容、長短各不同的文化遺產於後世。如果沒有大自然的環境和對它的情感,不會有這些文化產物。

站立於離太陽最近、世界頂峰喜馬拉亞吐蕃民族的文化術養及背景,早期是由各人的習慣、經驗、古苯教文化中發展而出。七世紀開始,佛教自印度傳入西藏、唐朝文成公主入藏等關係,印、漢兩地文化成為助因,西藏文學內容更豐、流傳更廣。

西藏的歷史長遠,依官方說法為二千一百三十二年,歷史的部份就留給歷史學家去研究,我這裏就不一一而談,只簡單的敘述有關西藏文學的部份。在此舉一非為自己民族的自誇、在還沒有被印度影響、宗教未將其神化前的例子,中國《唐書》卷二百十六上․列傳第一百四十一上․吐蕃傳內記載:

吐蕃本西羌屬。蓋百有五十種。散處河湟、江岷間。有發羌、唐旄等。然未始與中國通。居析支水。西祖曰:鶻提勃悉野健武多智稍并諸羌據其地蕃發聲近故。其子孫曰:吐番而姓勃窣野。或曰:南涼禿髮利鹿孤之後。二子曰樊尼曰傉檀嗣為乞佛熾盤所滅樊尼契殘部臣沮渠蒙遜以為臨松太守蒙遜滅樊尼率兵西濟河逾積石遂撫有羣羌云其俗謂疆雄曰贊丈夫曰普故號君長曰贊普贊普妻曰末蒙其官有大相曰論茞扈奔各一人亦號大論小論都護一人曰悉編掣逋又有內大相曰曩論掣逋亦曰論莽熟副相曰曩論覔零逋少相曰曩論充各一人又有整事大相曰喻寒波掣逋副整事約喻寒覔零通小整事曰喻寒波充皆任國事總號曰尚論掣逋瞿地直京師西八千里距鄯善五百里勝兵數十萬國多霆電風雹積雪盛夏如中國春時山谷常冰地有寒癘中人輒痞促而不害其贊普居跋布川或邏娑川有城郭廬舍不肯處聯毳帳以居號大拂廬容數百人其衛候嚴而牙甚隘部人處小拂廬多老壽至百餘歲者衣率璮韋以赭塗面為好婦人辮髮而縈之其器屈木而韋底或璮為槃凝麨為盌實羹酪井食之手捧酒漿以飲其官之章飾最上琴瑟金次之金塗銀又次之銀次之最下至銅止差大小綴臂前以辨貴賤屋皆平上高至數丈其稼有小麥青稞麥蕎麥營豆其獸犛牛名馬犬彘天鼠之皮可為裘獨峯馳日馳千里其寶金銀錫銅其死葬為冢塈塗之其吏治無文字結繩齒木為約其刑雖小罪必抉自或刖劓以皮為鞭扶之喜怒無常算其獄 窟 地深數丈內囚于中二三歲乃出其宴大賓客必驅犛牛使客自射乃敢饋其俗重鬼右巫事羱羝為大神喜浮屠法習咒詛國之政事必以桑門參決多佩弓力飲酒不得及亂婦人無及政貴壯賤弱拜子子倨父出入前少而後老重兵死以累世戰沒為甲門敗懦者垂狐尾於首示辱不得列于人拜必手据地為犬號在揖身止居父母喪斷法黛面墨衣既葬而吉其舉兵以七寸金箭為棄百里一驛有急兵驛人臆前加銀鶻甚急鶻益多告寇舉火夅其蓄牧逐水草無常所其鎧冑精良衣之周身竅兩目勁弓利刃不能甚傷其兵法嚴而師無餽糧以鹵獲為資每戰前隊盡死後隊乃進其四時以麥熟為歲首其戲棊六博其樂吹螺擊鼓其君臣自為友五六人曰共命君死皆自殺以殉所服玩乘馬街瘞起大屋冢顛樹眾木為祠所贊普與其臣歲一小盟用羊犬猴為牲三歲一大盟夜肴株壇用人馬牛驢為牲凡牲必折足裂腸陳于前使巫告神曰渝盟者有如牲。

編按:

這段《唐書》記載了吐蕃(今西藏)的地理、種族、起源、政治制度、社會習俗、文化、法律、軍事以及一些宗教信仰。以下是白話文翻譯:

吐蕃(原名)的起源與早期

吐蕃原本是古代西羌(居住在中國西部地區的民族)的一部分,大約有五十到六十個不同的種類。他們散佈在河湟(今青海、甘肅一帶)和江岷(今四川岷江流域)之間。其中有發羌、唐旄等名稱的部落。但他們之前並沒有與中國(中原王朝)有過交往。

他們居住在析支水(具體位置有爭議,可能指今雅魯藏布江上游或其他河流)。根據他們的祖先傳說,一位名叫「鶻提勃悉野健武多智」的人,合併了許多羌族部落,佔據了他們的地盤。因為吐蕃發音比較接近「蕃」,所以他們後來就自稱為「吐蕃」,姓氏是「勃窣野」。

也有另一種說法,認為吐蕃是南涼時期禿髮利鹿孤的後代。禿髮利鹿孤有兩個兒子,分別是樊尼和傉檀。後來,他們被乞佛熾盤所滅。樊尼殘餘的部隊,臣屬於沮渠蒙遜。沮渠蒙遜任命樊尼為臨松太守。後來沮渠蒙遜滅了樊尼,率兵向西渡過黃河,越過積石山(今青海積石山),從此收服了許多羌族部落。

吐蕃的稱號與官職

吐蕃人稱呼強壯的首領為「贊」,稱呼丈夫為「普」。因此,他們的君長就被稱為「贊普」。贊普的妻子稱為「末蒙」。

他們的官職體系也很嚴謹:

這些官員都負責國家大事,總稱為「尚論掣逋」。

吐蕃的地理與氣候

吐蕃位於京師(長安)以西約八千里,距離鄯善(今新疆鄯善)五百里。他們有數十萬的精銳士兵。

他們的國土上常有雷電、風雹,即使在盛夏,積雪也很厚,氣候如同中國的春天。山谷裡常年有冰,地面上時常有讓人難以呼吸的寒冷疫病,但當地人卻能適應,身體有時會感到胸悶,但也不會致命。

吐蕃的居住與生活

他們的贊普住在跋布川或邏娑川(即拉薩)。他們有城郭和房屋,但不喜歡住在連在一起的帳篷裡。他們居住在帳篷裡,帳篷稱為「大拂廬」,能容納幾百人。他們的衛兵戒備森嚴,而且牙齒參差不齊。

普通人則居住在較小的帳篷裡,稱為「小拂廬」。許多老人都能活到一百多歲。

他們的服飾是用「璮韋」(一種皮革)製成,並用赭色顏料塗抹臉部,認為這是一種美。婦女則將頭髮編成長辮,盤繞在頭上。

他們的器皿是用彎曲的木頭製成,底部用皮革加固。有時也用「璮」製成盤子。他們用凝固的「麨」(麥糊)當碗,盛裝「羹酪」(濃湯、奶製品)。他們吃飯時,用手捧著酒漿飲用。

吐蕃的等級制度與服飾

他們的官員等級差異很大,通過章飾來辨別:最高級的是琴瑟(一種樂器),其次是金塗銀,再次是銀,最低的是銅。這些裝飾品會縫綴在臂膀上,以區分貴賤。

他們的房屋屋頂都是平坦的,高可達數丈。

吐蕃的農作物與動物

他們的糧食作物有小麥、青稞麥、蕎麥、豌豆等。

他們的動物有犛牛、名馬、狗、豬。天鼠(一種動物)的皮可以做成皮裘。一種叫「獨峯」的馬,一天能奔馳千里。

他們出產的寶物有金、銀、錫、銅。

吐蕃的死亡與法律

人死後,會將墳墓用泥土塗抹,稱為「塈」。

他們的官吏管理制度沒有文字,而是通過結繩和在木頭上刻齒來作為約定。

他們的刑罰非常嚴酷,即使是小罪,也要剜掉手指或割掉鼻子。他們用皮革做鞭子。

他們對待法律的態度非常嚴峻。如果有人犯了罪,會被關押在幾丈深的地下監獄裡,經過二三年才能放出來。

吐蕃的宴會與宗教

他們招待貴賓時,會驅趕犛牛,讓客人自己射殺,然後才能開始進食。

他們的習俗非常重視鬼神,崇拜巫師。他們將「羱羝」(一種動物)視為大神。

他們也信奉佛教,學習咒語。國家大事必須由僧人(桑門)參與決策。

吐蕃的軍事與戰鬥

他們大多佩戴弓箭。他們喝酒,但不會因此而失去理智。

婦女不參與政治。他們重視年輕力壯者,而看不起老弱病殘。

他們拜見人時,會跪下,雙手按地,像狗一樣。

在喪禮上,如果父母去世,需要守孝,並用墨塗抹臉部。父母葬後,才會恢復吉慶。

他們舉兵時,會以七寸金箭作為信物。百里設置一個驛站,如果遇到緊急情況,驛站的人會在胸前佩戴銀鶻(一種鳥),以示緊急。鶻越多,表示情況越緊急,會發動敵人舉火傳遞警報。

他們畜牧是逐水草而居,沒有固定的居所。

他們的盔甲和頭盔製作精良,可以護住全身,只露出眼睛。強壯的弓和鋒利的刀刃也難以對其造成嚴重傷害。

他們的兵法嚴謹,軍隊沒有糧食補給,而是以繳獲的戰利品為資。每場戰鬥前,先鋒部隊全部犧牲後,後面的部隊才會進攻。

吐蕃的歷法與娛樂

他們的歲首以麥子成熟為準。

他們的娛樂方式包括下棋(棊)和一種叫「六博」的遊戲。他們的音樂是吹奏海螺和擊鼓。

吐蕃的君臣關係與祭祀

他們的君臣關係很親近,君臣之間會結為生死之交,稱「共命」。如果君主死去,臣子們也會自殺殉葬。

他們將喜歡的玩物、乘馬埋葬在街邊,並在墳墓頂部和周圍樹立起大量的木頭作為祭祀場所。

他們的贊普與臣子每年會舉行一次小型祭祀,用羊、狗、猴作為祭品。三年舉行一次大型祭祀,在夜間於祭壇上,用人、馬、牛、驢作為祭品。所有祭品都會被弄斷腿、破開腸子,陳列在前面。然後由巫師向神明祈禱,說如果有人違背盟約,就會像祭品一樣。

語體文翻譯,來源:AI

我不能說《唐書》內所記載的內容一定正確,但裏面提到有關西藏的環境和氣候、國家名稱的由來、民族血脈、社會架構、生活習慣、社會階級、宗教儀式、軍事制度、英雄傳記等,都有具代表性及明確的說明,因此閱讀此書,可大概看出吐蕃的面目。

次述、西藏古文學

西藏雖有二千一百三十二年的歷史,但在西元七世紀之前,西藏沒有文字,因此六世紀的種種直到七世紀才被以文字記錄下來,有些也依異國文字的記載,七世紀時以自己的文字寫下。

苯教的歷史雖然記載之前已有文字,但實用性不廣,因此藏王松贊干布乃派譴七良臣之一的大臣彌桑布札赴印度留學,精研梵文和佛學。返藏後,損益梵文元音和輔音字母,結合藏語聲韵,首創藏文,初譯佛經,成為西藏歷史記載的第一位留學生、第一位翻譯師和文字創造者。

有此功臣乃有西藏的文學,要提起西藏的文學,就要提起對西藏文學最有貢獻的這兩位君臣。彌桑布札翻譯的法本有觀音菩薩的二十五經續,他的著作包括:

有關文法的著作計八部,目前仍常用的有《藏語語法三十頌》、《音勢論》,這就是文化的基礎。

後又以印度詩歌方式寫出國王讚頌文和無比詩,這可說是西藏文字記錄的開始。

西藏古文學可分兩階段,一為由西藏有文字開始到西元八九二年藏王赤熱巴堅的時代,二為自赤熱巴堅到十三世紀印度《詩鏡》譯為藏文為止。

自敦煌文物及西藏許多歷史中顯示,早期的文章有各種王子和大臣等相互對答的歌詞,也有以古代詩詞寫出的傳記,如《志貢贊普傳》、《贊普補杰達布年思傳》、《囊日松贊傳》、《松贊干布傳》、《赤都松贊傳》、《赤松德贊傳》,內容包含國王的功蹟、臣子的貢獻、打獵、為了保疆衛國、擴張領域的戰爭記錄等。

然這些都仍屬短品傳記,最長的為八世紀的《王臣傳》(蓮花生大士傳)和《五部遺教》(國王箴、后妃箴、大臣箴、佛徒箴、鬼神箴),而後於西元1285年從桑耶寺及協札兩地發掘伏藏取出。

《王臣傳》以印度的蓮花生大士傳記為主要內容,共七百頁,合計約一萬四千句。《五部遺教》共有五百三十九頁,計約一萬八千八百六十五句,內容包含佛教的故事、西藏的歷史和軍事等,各個都寫得詳細清楚,此兩部長品傳的特殊處,以漢地說法而言,都是以七言及九言絕句方式寫的。這種長品的文章,於八世紀的漢、藏、印屬極為罕見之作。

上述的文章,常見內文為藏王和大臣於戲劇、謎語、賽馬、射箭等各種場合的詠頌。《五部遺教》中記載:桑耶寺落成典禮時,西藏的臣民共唱了五千多首詩歌,臣、民自創或長或短的歌詞與歌曲,歌名有以內容或唱誦方式而取,最長的為國王唱的五十三句《十三歡喜歌》,較清朝順治黃帝四十四句的《讚僧詩》還長出九句。

三述、西藏後期及近代文學

西藏後期甚具影響力的為生於後藏地區的唐東杰波(1385-1509),編寫以歌舞劇形式演唱歷史故事的藏劇劇本多種,表達方式大抵 “戲不離歌、歌不離詩〃,詩歌共存,為唱頌、跳舞兼具的表演,其中最有名的為喇嫫舞,以詩歌方式描述尼泊爾公主及唐朝文成公主入藏的種種,一直流傳至今仍深存於藏區。

這種以唐東杰波為基礎及後人的創作等,至目前為止,雖然部份的表演和唱頌已斷絕,但大部份仍普傳於民間,合有八部劇:

一、 兩位公主戲曲

二、 無垢王子劇

三、 現光公主劇

四、 利生公主劇

五、 善財國王劇

六、 日光身公主劇

七、 具義及義成兄弟劇

八、 蓮花光耀劇

較此八部劇稍早的有隆欽巴大師(1308-1363)著的「波達拉歡喜劇」,據多位戲曲家評論其內含豐富,不論導演、劇情、環境及過程等的描述,都較八部戲詳細,但以劇本過長及千鵝飛天等高難度的動作和表演,道具的準備繁複困難,因此表演部份沒有流傳於民間。

其他還有於不同時間寫出的「格薩爾王傳記」,文詞的用法都為西藏傳統詩歌的表達,西康許多寺院於各種節日仍有如此的表演,拉卜愣寺每年七月份有「阿德王妃傳」的戲劇表演、喇榮佛學院的「賽馬成王傳」,果洛地區多座寺院仍演出「統治霍爾國」等等劇曲。

貳、西藏傳統詩歌

自西藏文字創始以來,以西藏的民俗風情為主題,未套用印度詩歌的格式,以原始本有方式呈現的詩歌,如王、臣對答的詩歌,至今仍流傳於民間的各種民謠、寓言、謎語等。

由西元七世紀西藏有文字開始到西元八九二年藏王赤熱巴堅的時代,前面提到的《五部遺教》和《王臣傳》深受佛教的影響,因此內容宗教色彩濃厚。

後期,由敦煌文物中發現的王、臣詩歌除了祈願文外,少見以佛教為主題寫出的詩歌,大部份內容如前已述的歌讚王、臣的種種勳績及保疆衛國的故事等。

西藏傳統詩歌,大致上分有受與未受宗教思想影響的詩歌兩種。

未受宗教影響的詩歌

描述歷史的真相和自己的情感,未受任何宗教規矩的束縛,任意揮灑出來的詩歌,詩歌內幾個常見的名詞──

「打獵」,如吐蕃王朝藏王答日年思之子、第三十二王囊日松贊君臣們,在大瓊布等區招降返回後,各頌其功,國舅唱道:

去年前年前

殺普瑪野牛

南方之竹子

若無金屬鑲

竹子無能穿

若無羽毛飾

無能擊中牛

文內的野牛、竹子、金屬、羽毛、殺牛等指的是國王的命令或指示、軍官的指揮、將士們的膽識等各種條件具足合一,君臣同心、萬眾一心,能消滅敵人,所指的不是一個人的功勞,用的比喻都是西藏日常生活中的東西。

「食物」, 如公主薩瑪嘎在給哥哥松贊甘布王的信中寫到:

吾得食物份

麵粉及魚肉

雖然即奇妙

久用麵魚苦

此為謎語式的詩,看起來文字簡單易懂,但內含很多玄機。公主嫁到祥雄王宮,未得寵幸,雖得豐衣美食,但單獨住於一處,覓一時機逃至青海,松贊王派人尋覓公主欲與祥雄王合好,公主說出各種不能合和的理由,並且以謎語的詩寫出一篇長信寄給哥哥松贊王,後來松贊王攻打祥雄統治此區,此信具相當的貢獻。

受宗教影響的詩歌

雖然受宗教的影響,但描述的方式完全存西藏傳統方式呈現的詩歌,如《密勒日巴傳》(密勒日巴,1040-1123)──「環境」,如密勒日巴的傳記中記載:

廣大瞻部洲北方

我夢雪山初延綿

雪山之巔可及天

日月環繞四周沿

日月光明照宇宙

綠草欣欣遍大地

四方江河不絕流

流潤眾生足所求

萬川爭向大海趨

眾水汪洋盡一如

我夢花草盡向榮

萬花齊放花吐舒

與佛無異上師尊

聽我略陳所夢境

此處描述西藏環境的優美、地理位置、雪山、草原及河流等。密勒日巴不只是位佛教的成就者,也是西藏有名的詩人,他的傳記在僧俗二眾間非常普遍,傳記的內容人人順口而出。

「 衣服」,如《熱瓊巴傳》(熱瓊巴,1083-1161)內言及:

放棄布衣穿羊襖

後悔身穿羔羊皮

從今不穿此衣服

放棄柺杖騎俊馬

後悔從前騎俊馬

由今而起棄此馬

「俊男」,《岭格薩爾王傳》記載:

棕面螺色牙,

血光赤目男,

棕色東項族,

岭國格薩爾王。

棕面(smugpo)有深藍色、紫色及咖啡色,意思為紅光滿面、牧民者的臉色。

「醜男」,《岭格薩爾王傳》記載:

美女不愛丹瑪臣,

因吾膚色深青故,

敵人不愛丹瑪臣,

因吾箭法精準故。

「美女」,《五部遺教》記載:

﹝麗城公主﹞

身形恰似疊珍寶,

高矮肥瘦皆適中。

麗城公主為贊普赤松德贊王的女兒,形容她所住的城市都變為美麗,因此取名麗城公主或為城市的裝飾。

另外,歌謠中形容的美女有:臉頰紅過於珊瑚,身直超越林中竹。

「醜女」,敦煌古文中記載:

骯髒焦鍋﹝臉﹞。

焦鍋臉指為佼噜妃子,為贊普都松贊之妃。贊普二十八歲時,大軍抵現今雲南,邊地人降服,但王與妃子感情甚篤依依難離,軍機大臣客甘加多惹蒙罵王妃公私不分、勸國王出軍唱頌的歌。

另外,歌謠中記載:身不淨像似牛毛布,心不淨如同毒木炭。

「香味」,《五部遺教》記載:

﹝麗城公主﹞體味芬芳冰片檀香味。

歌謠中記載:體味香如甘松味,柔和言語似羊毛。

「臭味」,敦煌古文中記載:

﹝身上﹞發出臭魚味。

臭味同上所指佼噜妃子。

「傳情花」,情歌中記載:

你是不是心愛的金蓮花,

你如果真的是金蓮花,

我的心靈像蜜蜂一樣,

圍著你的身旁轉三趟。

「愛情」,情歌中說:

愛情比乳白,

誓言如石堅。

「快樂」,民謠中記載:

歡樂旭日出,

悲痛黑暗散。

「痛苦」,木拉覺嫫的悲歌內記載:

抬頭望天空,

老天臉蒼白,

右看遠山嘲,

左望江水哭。

大家熟悉的「達賴喇嘛六世情歌」,不單單是愛情的故事,它是暗批政治的諷刺歌,當時的歷史背景相當悲慘,政局不安、明爭暗鬥,蒙古王與西藏王相互鬥爭的時期 ― 固始汗的曾孫拉藏汗於公元1703年未繼任藏王,在1705年殺第巴桑杰嘉措、驅逐第六世達賴喇嘛倉央嘉措(1683-?,官方文獻載為二十五歲圓寂,密傳內載為六十四歲、約1746年圓寂。)送往北京,另立也協嘉措為六世達賴,1717年為準噶爾策旺阿喇布坦派入西藏的軍隊所殺。

六世達賴喇嘛八歲即寫出「馬頭明王讚頌文」,創作的詩歌存有六十二首,語言清麗、情感真摯,六世情歌部份內文:

1.

靜時修止動修觀

歷歷情人掛眼前

肯把此心移學道

即生成佛有何難

2.

入定觀修上師尊

心中偏偏不顯現

不曾意想愛人臉

清清楚楚現在前

3.

曾慮多情損梵行

入山又恐別傾城

世間安得雙全法

不負如來不負卿

4.

盜過佳人便失蹤

求神問卜冀重逢

思量昔日天真處

只有依稀一夢中

5.

少年浪跡愛章合

性命唯堪寄酒樓

傳語當壚諸女伴

卿知不死定常來

6.

美人不是母胎生

應是桃花樹長成

已恨桃花容易落

落花比如尚多情

7.

生小從來識彼姝

問渠家世是狼無

成堆血肉留難住

奔走荒山何所圖

參、佛教與印度文化影響的詩歌

古印度詩人旦志,譯言持杖,綜合古印度東南兩派詩家相同和不相同的修辭文法,著成的作詩格律,全書共分三章。

公元十三世紀,由匈譯師․多吉堅贊等在薩迦寺中譯成藏文,流行於薩迦教法內,大部份用於經典上,後廣為官員等使用成為高尚之文藻,應用於對民眾發號司令和學者間之書信。

最後,慢慢成為各教派宗教人士著作必用之工具。邦譯師․洛追登巴和夏魯譯師․卻窘桑波等,曾先後根據梵文原本校訂改譯。深受印度的影響,特別在格魯巴和薩迦巴各個上師幾乎都套用印度的格式寫出種種文章,在此不一一介紹。

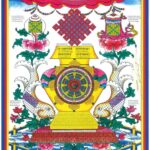

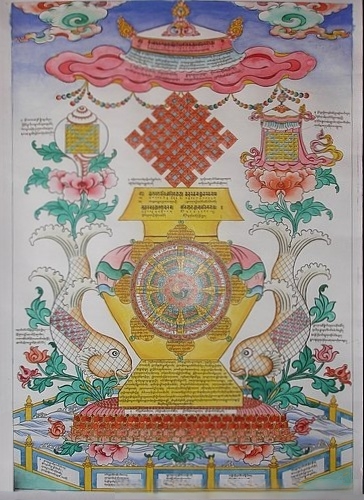

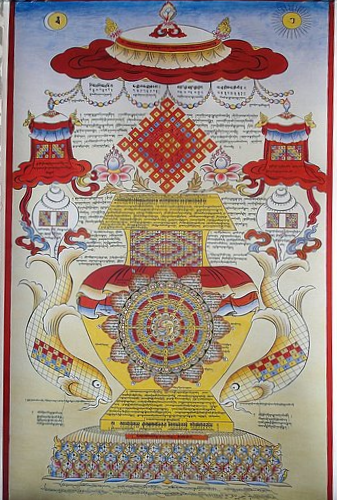

接下來為各位介紹的是我本身所寫的迴文,我寫過八種不同的迴文,三種已經流失不見,只剩五種。在印度《詩鏡》內有種種不同迴文的寫法、中國古代有名的女作家蘇惠曾寫有《蘇惠迴文》,西藏各作家也寫有長短的各種迴文,我個人認為西藏迴文內文字優美、內容豐富的絕作有巴智活佛吉美卻吉旺波(1808-1887)、工珠․雲丹嘉措(1813-1899)、十五世噶瑪巴卡恰多傑(大寶法王1871-1922),更敦秋培(1903-1951)等寫的迴文,其中工珠活佛的迴文更是前無古人、後無來者,不論是以梵文或藏文讀誦都很順暢優美,我要介紹的這篇迴文就是參考他迴文的格式寫出。(以下的八吉祥格式的迴文詩,從古至今僅有工珠活佛〈蔣貢康楚一世〉、其弟子十五世噶瑪巴卡恰多傑和噶陀仁珍千寶三位寫過。)

註:本文中,仁波切創作之迴文詩圖,已向經濟部智慧財產局取得著作權,故受著作權保護,中心已印製精美印刷,僅護持工本費用即可,意者請洽紀師姐。